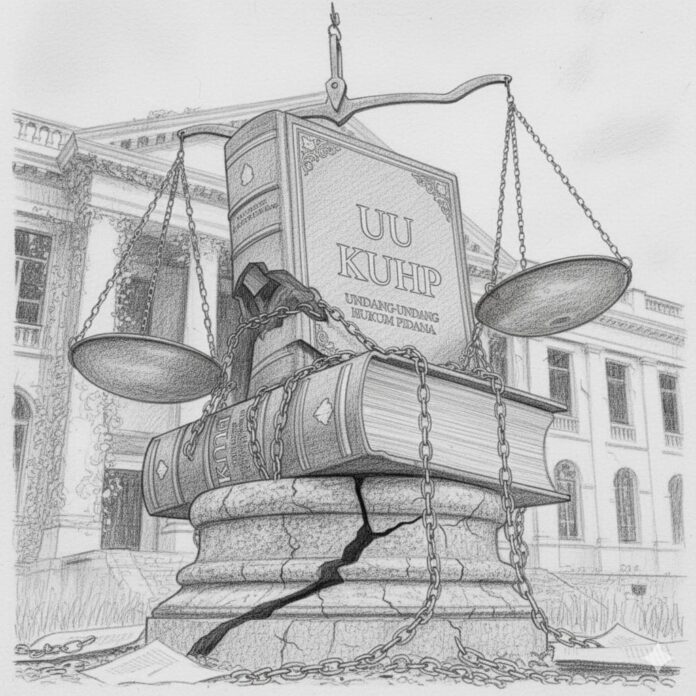

Pengesahan KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 menjadi titik balik yang berbahaya bagi demokrasi Indonesia, menjadi simbol manipulasi yang di sengaja. Di tengah narasi pemerintah tentang “dekolonisasi hukum pidana”, KUHAP baru justru membuka jalan bagi praktik-praktik otoritarian dengan memberi legitimasi hukum pada pembatasan kebebasan berekspresi, kriminalisasi moralitas, dan intervensi negara ke ruang privat warga.

Terdapat sembilan poin utama kritik terhadap UU KUHAP 2025 yang intinya menilai rancangan undang-undang ini gagal memenuhi standar akuntabilitas, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan prinsip peradilan yang fair.[1]

Pertama: Kegagalan Menjamin Akuntabilitas Penanganan Laporan Masyarakat

UU KUHAP 2025 menghilangkan mekanisme pengawasan berjenjang yang diatur dalam draft 2012. Pasal 23 UU 2025 hanya mengatur pelaporan ke atasan internal penyidik, tanpa kewajiban tindak lanjut dalam batas waktu tertentu.

Korban, khususnya korban kekerasan seksual, akan kesulitan memaksa aparat yang menolak laporannya untuk bertindak. Mekanisme internal selama ini terbukti tidak efektif dan tidak jelas.

Kedua: Pengawasan Yudisial (Judicial Scrutiny) yang Sangat Terbatas

Satu-satunya mekanisme pengawasan yudisial adalah praperadilan yang memiliki banyak kelemahan: prosesnya singkat (7 hari), hanya memeriksa aspek formal, dan gugur jika perkara pokok sudah diperiksa. UU 2025 justru mengurangi kewenangan praperadilan dengan mengecualikan upaya paksa yang sudah dapat izin pengadilan. Konsep hakim komisaris yang pernah diusulkan di draft 2012 justru dihapus.

Ketiga: Standar Upaya Paksa yang Tidak Melindungi HAM

Pengaturan upaya paksa (seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyadapan) longgar dan berpotensi sewenang-wenang. Penangkapan: Tidak mensyaratkan izin pengadilan, batas waktu bisa diperpanjang tanpa batas, dan tidak ada kewajiban menghadapkan tersangka ke hakim setelah ditangkap. Penahanan: Alasan penahanan terlalu “karet” (misalnya: “memberikan informasi tidak sesuai fakta”) dan bertentangan dengan hak ingkar tersangka. Penyadapan: Tidak dijelaskan secara terperinci dan tidak dibatasi hanya untuk tindak pidana tertentu yang serius.

Keempat: Ketidakseimbangan Peran Advokat dan Bantuan Hukum

Peran advokat dalam pemeriksaan sangat lemah (hanya “melihat dan mendengar”), dan terdapat pasal yang melarang advokat memberikan pendapat di luar pengadilan, yang membatasi kebebasan profesi. UU ini mendefinisikan pemberi bantuan hukum hanya sebagai advokat, bertentangan dengan UU Bantuan Hukum yang memperbolehkan lembaga bantuan hukum merekrut paralegal, dosen, dll. Hal ini akan membatasi akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Kelima: Tidak Ada Akuntabilitas untuk Teknik Investigasi Khusus

UU mengadopsi kewenangan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan (yang rawan penjebakan) dari Perkapolri tanpa syarat yang jelas, izin pengadilan, atau mekanisme pengawasan. Berpotensi memunculkan kasus entrapment (penjebakan) dan manipulasi kasus.

Keenam: Standar Pembuktian yang Tidak Jelas dan Pengelolaan Bukti yang Buruk

Standar pembuktian “dua alat bukti” hanya menekankan kuantitas, bukan relevansi dan kualitas bukti. Tidak ada pengaturan tentang “relevancy test“. Beban Pembuktian: Tidak diatur untuk klaim-klaim seperti penyiksaan, di mana seharusnya aparat yang membuktikan bahwa tidak terjadi penyiksaan. Pengelolaan Bukti: Tidak ada pengaturan yang komprehensif tentang alur dan perawatan bukti, terutama bukti elektronik dan biologis.

Ketujuh: Pengaturan Sidang Elektronik yang Tidak Memadai

UU membuka peluang sidang elektronik tanpa mengatur syarat, mekanisme, dan akuntabilitas yang jelas. Frasa “keadaan tertentu” dapat ditafsirkan secara luas. Berpotensi mengganggu prinsip sidang terbuka untuk umum dan berujung pada putusan yang bias akibat fasilitas dan jaringan yang tidak memadai.

Kedelapan: Kekeliruan Konsep Restorative Justice dan Diversi

UU mencampuradukkan konsep Restorative Justice (RJ) dengan Diversi (penghentian perkara di luar pengadilan). Problem Akuntabilitas: Wewenang penyelesaian perkara diberikan kepada penyidik di tahap penyelidikan (saat tindak pidana bahkan belum pasti) tanpa pengawasan lembaga lain, berpotensi menjadi alat intimidasi dan pemerasan.

Kesembilan: Hak-Hak Pihak Terkait Hanya Formalitas Tanpa Mekanisme Nyata

Meski mencantumkan hak-hak korban, saksi, tersangka, dan kelompok rentan, UU tidak mengatur siapa penanggung jawab pemenuhan hak tersebut dan forum pengaduannya. Problem Restitusi: Pengaturan pidana penjara pengganti jika terpidana tidak mampu membayar restitusi tidak memulihkan korban. Dana abadi yang diatur juga tidak dialokasikan untuk restitusi.

UU KUHAP 2025 dinilai regresif karena tidak hanya gagal memperbaiki kelemahan dalam KUHAP lama, tetapi justru menghapus sejumlah mekanisme pengawasan, melemahkan perlindungan HAM, dan berpotensi melanggengkan praktik-praktik sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Ancaman dalam UU KUHAP 2025 ini bukanlah hal yang remeh. Ini adalah tentang alat bukti, ruang privat, dan kebebasan kita semua. Oleh karena itu, kita tidak boleh diam. Sudah saatnya seluruh elemen masyarakat sipil, mulai dari lembaga bantuan hukum, akademisi, jurnalis, hingga masyarakat umum, bersuara lantang menolak pengesahan UU yang regresif ini. Mari awasi, suarakan kritik, dan desak perbaikan, karena hukum harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan untuk mengkriminalisasinya

[1] https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/