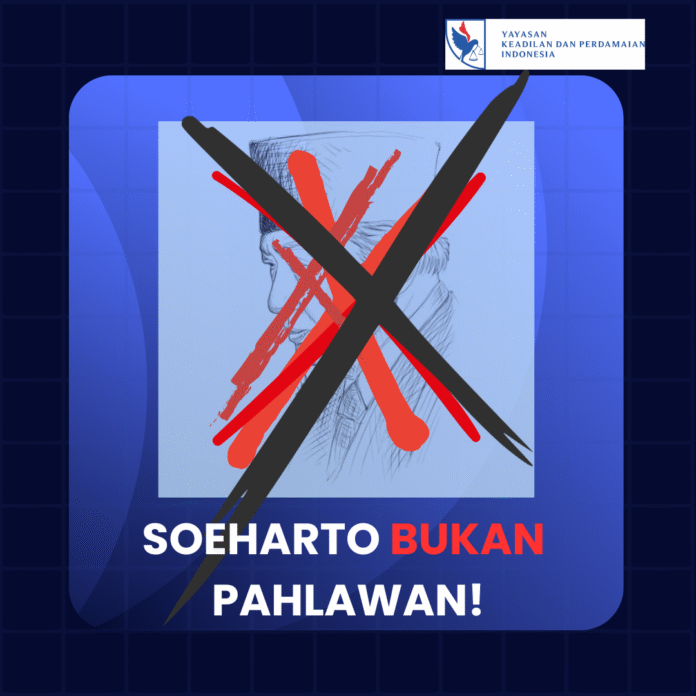

Di tengah viralnya konten kreatif dan debat politik panas, ada pertanyaan yang menggumpal di benak kita: Bagaimana mungkin seorang jenderal dengan catatan kelam HAM justru dinobatkan sebagai pahlawan nasional? Paradoks pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November 2025 menjadi pintu masuk untuk merefleksikan makna kepahlawanan yang sesungguhnya di tengah meningkatnya intoleransi dan ujian demokrasi kita hari ini.

Pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Gelar itu diberikan atas dasar kontribusinya dalam “pembangunan ekonomi”. Namun, keputusan ini berbanding terbalik dengan ingatan kolektif bangsa tentang rezim Orde Baru yang panjang.

Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto mempraktikkan kebijakan yang sistematis diskriminatif dan intoleran. Kebijakan asas tunggal memaksa seluruh organisasi untuk mengikuti satu ideologi, meminggirkan keberagaman pemikiran. Tragedi 1965-66 disusul dengan pembantaian massal yang hingga hari ini belum terselesaikan. Penghancuran sistemik terhadap kelompok Tionghoa dengan pelarangan budaya dan agama mereka. Penyerangan dan pembubaran paksa terhadap serikat buruh, aktivis, dan kelompok oposisi. Kebijakan militerisme di Aceh dan Papua yang meninggalkan trauma berkepanjangan.

Pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan bukan hanya kontroversial, tetapi berisiko memutihkan sejarah kelam. Tindakan ini mengirim pesan berbahaya: bahwa “pembangunan ekonomi” dapat mengaburkan pelanggaran HAM berat. Inilah mengapa semangat advokasi kemanusiaan hari ini harus dimulai dengan keberanian membaca sejarah secara jernih, termasuk bagian-bagian yang kelam.

Luka sejarah Orde Baru bukanlah masa lalu yang benar-benar usai. Pola pikir yang sama bahwa kelompok mayoritas berhak mendikte kebenaran, bahwa perbedaan adalah ancaman kini muncul dalam wajah baru. Intoleransi terhadap kelompok minoritas agama dan keyakinan, kekerasan terhadap kelompok LGBTQ+, dan stigmatisasi terhadap pembela HAM adalah bayang-bayang dari masa lalu yang belum berakhir.

Dalam konteks inilah demokrasi kita diuji. Ruang demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan dan kesetaraan justru sering disandera oleh kepentingan politik kekuasaan dan suara mayoritas yang intoleran. Ketika kebijakan diskriminatif seperti Perda Syariah yang membatasi kelompok perempuan dan minoritas masih diterapkan, atau ketika UU KUHP baru mengancam kebebasan berekspresi, kita sedang menyaksikan warisan otoritarianisme yang belum benar-benar pupus.

Kacamata feminis memberikan perspektif tajam tentang bagaimana rezim otoritarian seperti Orde Baru membangun kekuasaannya. Saat itu, negara mengontrol tubuh dan otonomi perempuan melalui kebijakan “State Ibuism” sebuah ideologi yang mendomestikasi perempuan sebagai istri dan ibu yang harus tunduk pada negara. Program Keluarga Berencana yang memaksa, stereotip gender di institusi pemerintah maupun public termasuk lembaga pendidikan, dan pengekangan terhadap perempuan yang vokal adalah bentuk “penjajahan” terselubung terhadap separuh populasi bangsa.

Warisan ini masih terasa hingga kini. Kekerasan seksual masih tinggi, kesenjangan upah berbasis gender masih lebar, dan representasi politik perempuan masih terbatas. Dalam konteks intoleransi, perempuan dari kelompok minoritas mengalami penindasan berlapis: sebagai perempuan, dan sebagai bagian dari kelompok yang dipinggirkan.

Semangat kepahlawanan dalam perspektif feminis adalah tentang membongkar struktur patriarki yang masih kokoh. Advokasi untuk UU TPKS adalah perlawanan terhadap warisan kekerasan berbasis gender. Mendukung kepemimpinan perempuan di ruang publik adalah bentuk pembebasan dari “penjajahan” patriarki, sebagaimana pahlawan perempuan dahulu melawan penjajah kolonial.

Bagi Gen Z yang lahir pasca-Reformasi, sejarah Orde Baru mungkin hanya cerita. Namun, dampaknya masih mereka rasakan: dari warisan korupsi, budaya politik yang tertutup, hingga konflik horizontal. Di era digital, medan juang Gen Z adalah melawan disinformasi yang memecah belah, hoaks sejarah yang memutihkan kekerasan masa lalu, dan polarisasi yang mengerdilkan empati.

Menjadi pahlawan bagi Gen Z berarti kritis terhadap narasi resmi, termasuk narasi tentang “pahlawan” yang diangkat negara. Memperjuangkan memori kolektif yang inklusif, yang mengakui penderitaan semua korban, tanpa pandang latar. Dan menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi yang benar, membela kelompok yang dipinggirkan, dan membangun solidaritas.

Peringatan Hari Pahlawan bukanlah tentang menyematkan gelar kepada figur yang kontroversial. Esensi kepahlawanan terletak pada keberpihakan yang tak tergoyahkan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran, nilai yang justru sering dikorbankan dalam rezim otoritarian.

Dengan belajar dari sejarah, termasuk bagian yang kelam seperti era Soeharto, kita diingatkan: membela kemanusiaan adalah perjuangan yang tidak pernah selesai. Dan di situlah, semangat pahlawan sesungguhnya hidup: dalam tekad kita untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu, dan untuk merajut Indonesia yang lebih adil dan berperikemanusiaan untuk semua. Merdeka!